みむらです。結構簡単だったのでぺけぺけ。

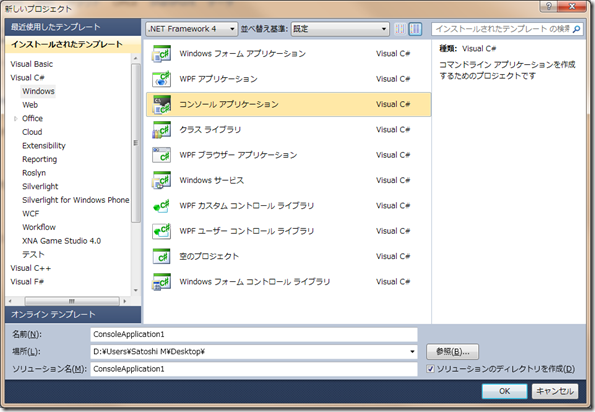

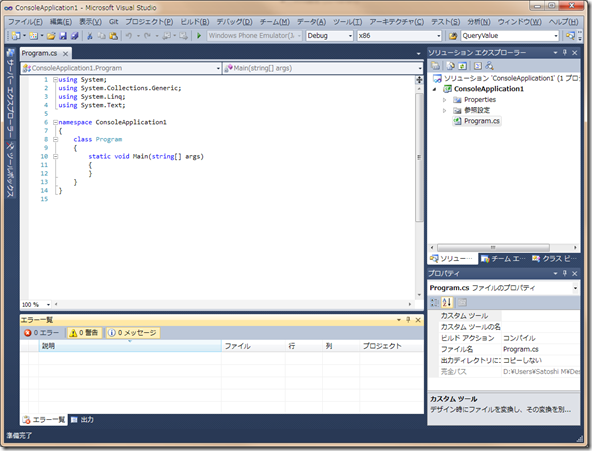

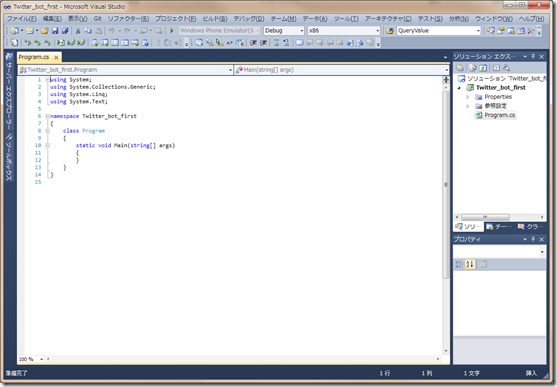

1.Visual Studio を立ち上げてプロジェクトを作る。

でけた。

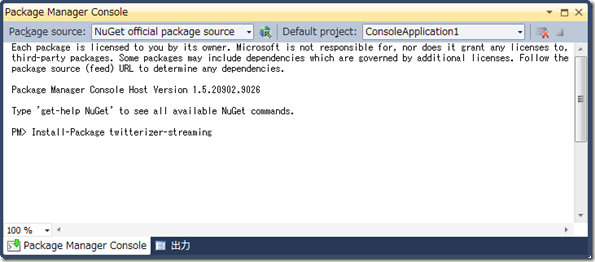

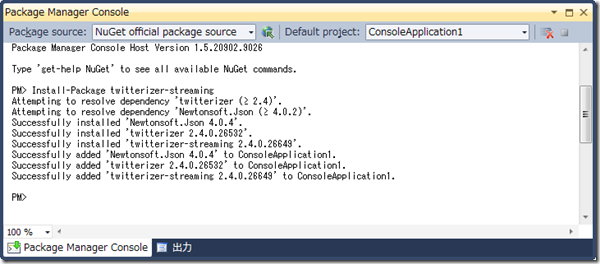

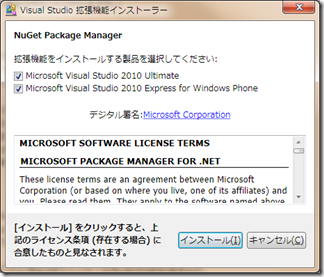

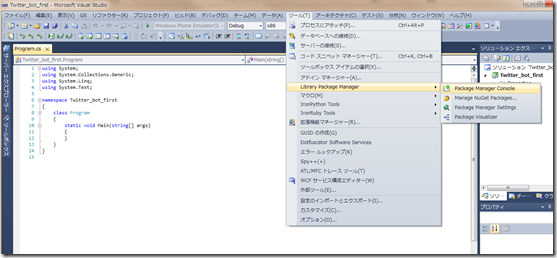

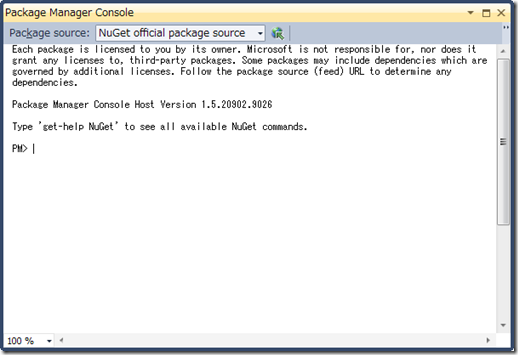

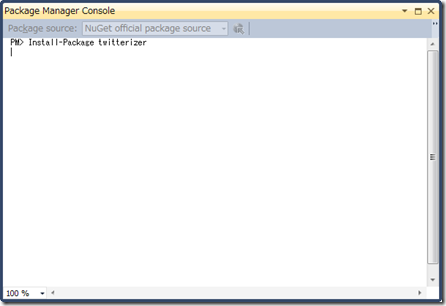

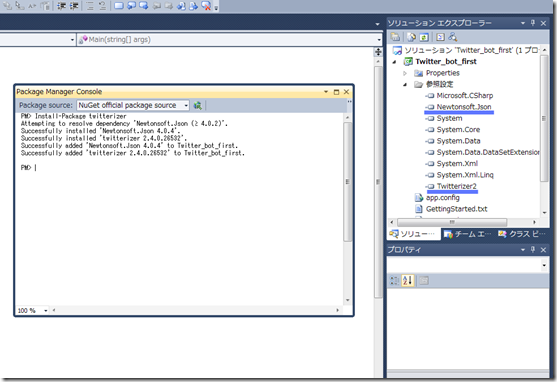

2.Package Manager を起動して、 Twitterizer を入れる。

使い方および起動方法は以前書いた記事を : NuGet で簡単にパッケージを導入する

だん。

3.Twitter にアプリケーションを登録する。

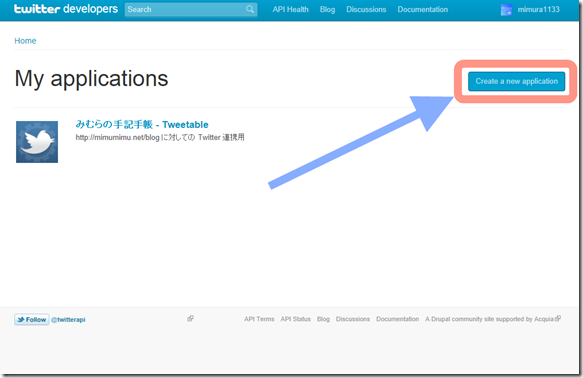

https://dev.twitter.com/apps へアクセス。

画面の右上にある 「Create a new application」 をクリック。

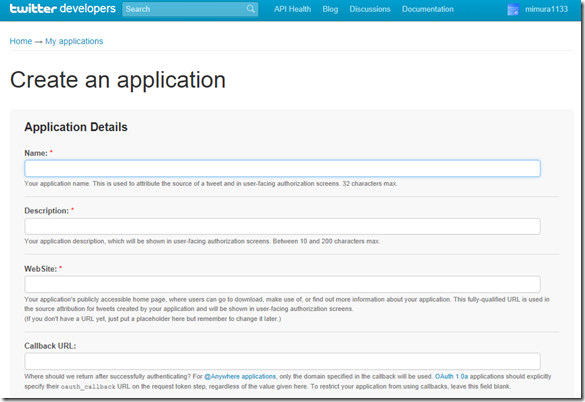

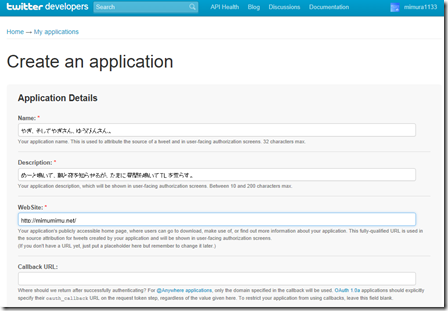

こういう画面が出てきます。

ここでは、次の項目を入力します (なお、各項目は日本語でも問題ありません。):

|

項目名 |

説明 |

例 |

| Name | アプリケーションの名前を入力します。 10文字です。 |

やぎ、そしてやぎさん、ゆうびんさん。 |

| Description | どういうアプリケーションかという説明文を入力します。 10文字~200文字です。 |

めーと鳴いて、朝と夜を知らせるが、たまに昼間も鳴いてTL を荒らす。 |

| WebSite | ウェブサイトのアドレスを入力します。 | http://mimumimu.net/ |

| Yes, I agree | 上に表示されている、Developer Rules Of The Road に納得できるのであればチェックをします。 | |

| CAPTCHA | 下に表示される2つの文字列を入力します。 |

適当に入力したら、一番下の 「 Create your Twitter application 」 をクリックします。

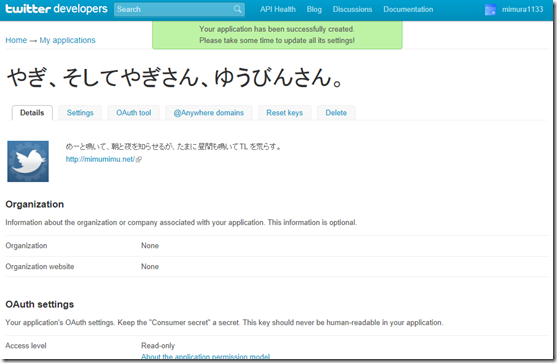

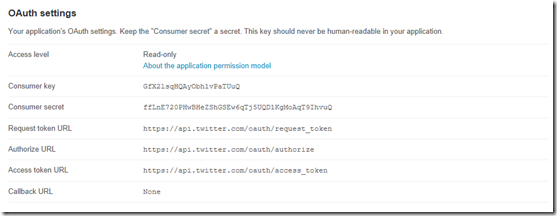

こんな感じで、アプリケーションが登録されます。

この際、

ページの下の方の OAuth settings に表示されている、

Consumer key と Consumer secret をメモしておいてください。

(なお、このアプリケーションは記事投稿前に削除しているので、Key と Secret は無効です。

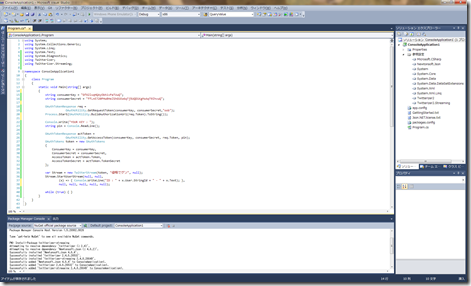

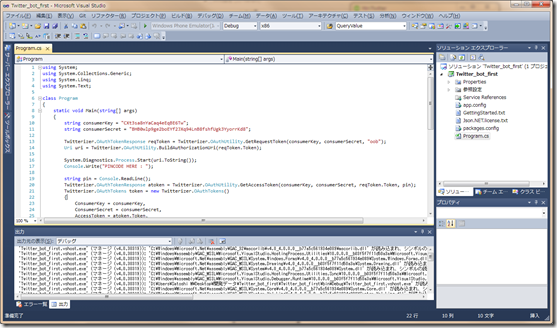

4.コードを書く。

Visual Studio に戻ってコードを書きます。

適当に書いてみたのが下記のコード:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Diagnostics;

using Twitterizer;

using Twitterizer.Streaming;

namespace ConsoleApplication1

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

//

// 先ほどメモした ConsumerKey と ConsumerSecret をここに入力。

//

string consumerKey = "GfX2lsqHQAyObh1vPaTUuQ";

string consumerSecret = "ffLnE720PHwBHeZShGSEw6qTj5UQD1KgMoAqT9IhvuQ";

//

// アクセストークンを取得するために、ブラウザを立ち上げて認証ページを表示させる。

//

OAuthTokenResponse req =

OAuthUtility.GetRequestToken(consumerKey, consumerSecret,"oob");

Process.Start(OAuthUtility.BuildAuthorizationUri(req.Token).ToString());

//

// キーを入力させる。

//

Console.Write("YOUR KEY : ");

string pin = Console.ReadLine();

//

// 認証情報を OAuthTokens に格納する。

//

OAuthTokenResponse actToken =

OAuthUtility.GetAccessToken(consumerKey, consumerSecret, req.Token, pin);

OAuthTokens token = new OAuthTokens

{

ConsumerKey = consumerKey,

ConsumerSecret = consumerSecret,

AccessToken = actToken.Token,

AccessTokenSecret = actToken.TokenSecret

};

//

// 第1引数に認証情報、

// 第2引数にクライアント名

// 第3引数に取得に関する条件等を指定(今回は null)

//

var Stream = new TwitterStream(token, "侵略でゲソ", null);

Stream.StartUserStream(null, null,

(x) => { Console.WriteLine("ID : " + x.User.Name + " - " + x.Text); },

null, null, null, null, null);

System.Threading.Thread.Sleep(-1);

}

}

}

ちょっと一言:

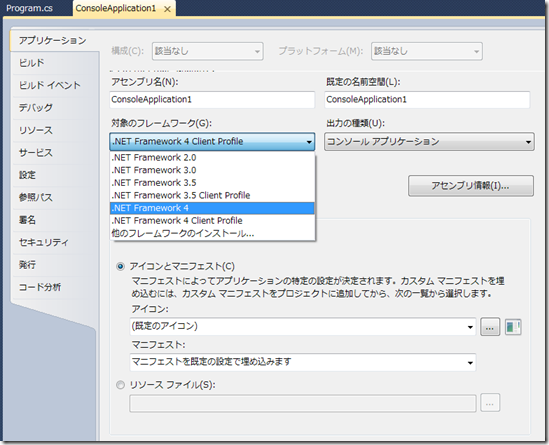

この際、プログラムが動作しないようであれば、

大抵が .NET Framework 4.0 Client Profile を利用していることが原因なので、変えておきます。

1.プロジェクトファイルを右クリックして、プロパティを選ぶ。

2.「対象のフレームワーク」を 「.NET Framework 4」に変える。

読み込み直すかどうかのダイアログが出るので、「はい」をクリックします。

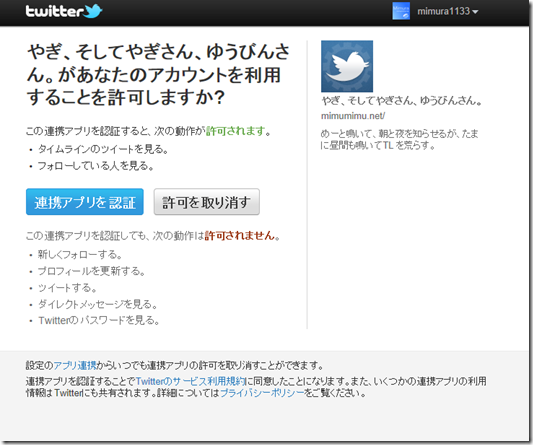

5.実行する。

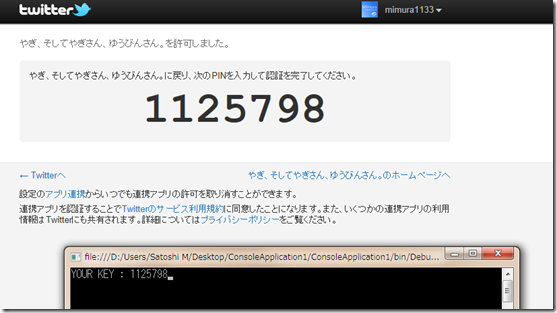

「連携アプリを認証」をクリック。

見づらいですが、表示された番号と同じ物をアプリケーションに入力します。

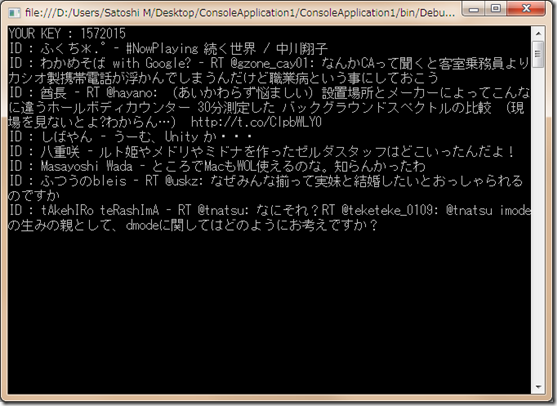

うまくいくとこのように、ツイートがたらたら流れてきます。

2012/05/30 編集:

サンプルコードにおいて、

while(true) {} でループを回すと負荷がとんでもないことになるので、

メインスレッドを停止させるようにコードを修正しました。